前回、コイルに流す電流をOFF-ONすることで昇圧ができることを書きましたが…

どんなデューティ比で、どんな周波数でコイルに電流を流したらどれくらいの電圧が出るのか?

を実験してみましたよ。

コイルに流す電流をOFF/ONするトランジスタは、たまたま手元にあったので2SC3421Yを使用。確か1Aまで流せます。

電源はモバイルクルーザー。5V2A出ます。

あとはPIC12F683のCCPモジュールのPWMモードを使って適当にトランジスタをON/OFFします。

整流用ダイオードは1N4148。コンデンサは積層セラミックの1μFを使用します。

コンデンサには並列に20KΩの抵抗を入れておきます。(なんとなく)

なんというか全体的に耐圧が不安です(ぉ

かなりテキトーですが計測計測。

PICにはプログラムが仕込んであり(当然ですが)、ボタンを押すたびにデューティ比が6.25%ずつ増えるようになってます。

デューティ比100%まで行ったら発振周波数が2倍になって、またデューティ比6.25%に戻ります。

というわけで、ボタン押してテスター読み取ってExcelに入力、をひたすら繰り返します。地味…。

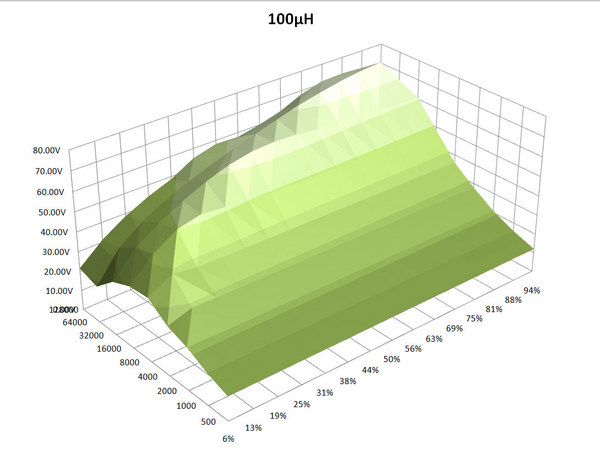

まずはコイル100μHで計測した結果。

数値だと見にくいのでグラフにします。

こんなんなりました。

大体周波数もデューティ比も高い方が、高い電圧が出ているっぽいです。

しかし影になっちゃって見えてませんが、周波数が高くなるとデューティ比90%以上とかで急激に出力が落ちる現象が見受けられました。

原因はよくわかりません…。まさかトランジスタが追いついてないとか?

でもステップアップDC-DCコンバータICのデータシート見てたら、特長としてデューティ比が低い事が挙げられていたりしたんですよねー…。

デューティ高いと良くないことがあるのかもしれません。(消費電力くらいしか思いつきませんが)

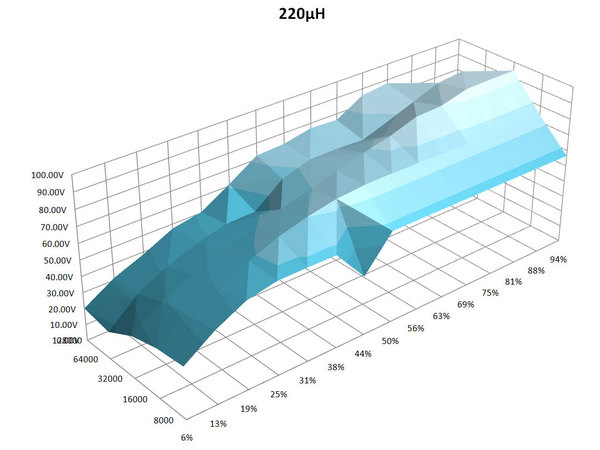

続きまして220μH。めんどくさいから8KHz以下は測らなかったよ!(ぉ

まあ大体似たような結果になっているような気がします。

が、周波数が高ければいいってもんじゃないみたいです。32KHzが一番成績が良かったです。

これ以上の周波数はPICに外付けセラロック付けないとダメなのでめんどいからやりません(ぉ

(内蔵クロック8MHz、プリスケーラ1:1なのでTMR2のクロックはfosc/4=2MHz、PR2を32にするとCCP出力は62.5KHz。この2倍以上上げるとデューティ比に誤差が。)

単に電圧を上げたいだけなら今回の結果が参考になるかもしれませんが、電流を取り出しても電圧が安定していたほうがいいのであれば、スイッチング周波数を上げる事でコンデンサにこまめに電力を補充してやったほうがいい気もします。

デューティ比についても、うまく調整してやることができれば消費電力が削減できそうです。

そう考えると、なんというかこのへんの設計も奥が深そうですなー…。

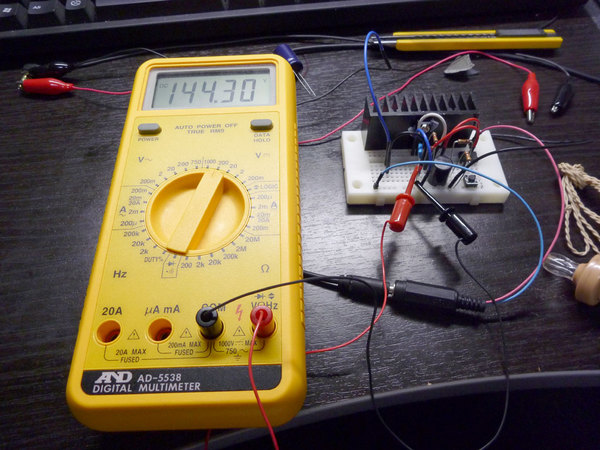

おまけ。

積層セラミックコンデンサにつけてあった20KΩを外して電圧を測ってみたよ。

144V出てました…。

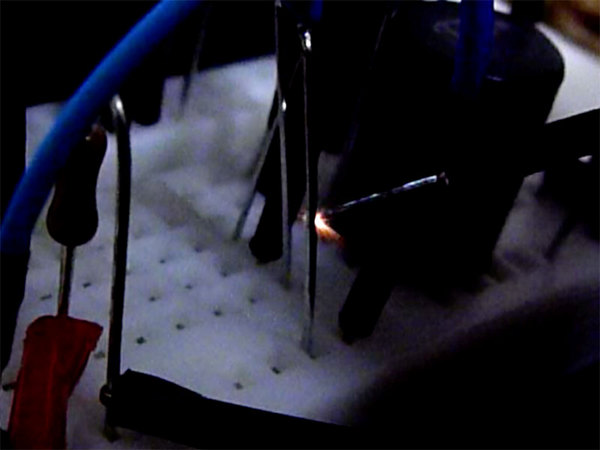

コンデンサの両端をショートさせるとふつーに火花が出ます。おっかねぇ。

こんなもんですけどね

2009/07/24 追記

2SC3421のデータシートを改めて確認したところ、絶対最大定格がだいたい120Vで、C-E間降伏電圧も120Vでした。

よく壊れなかったな…。(もう壊れてるかもしれないけど)

もっと耐圧の高いパワトラ使ったらもっといけるかも。

その後編:

コイルを使った昇圧回路の実験3